求められる研究の方向性

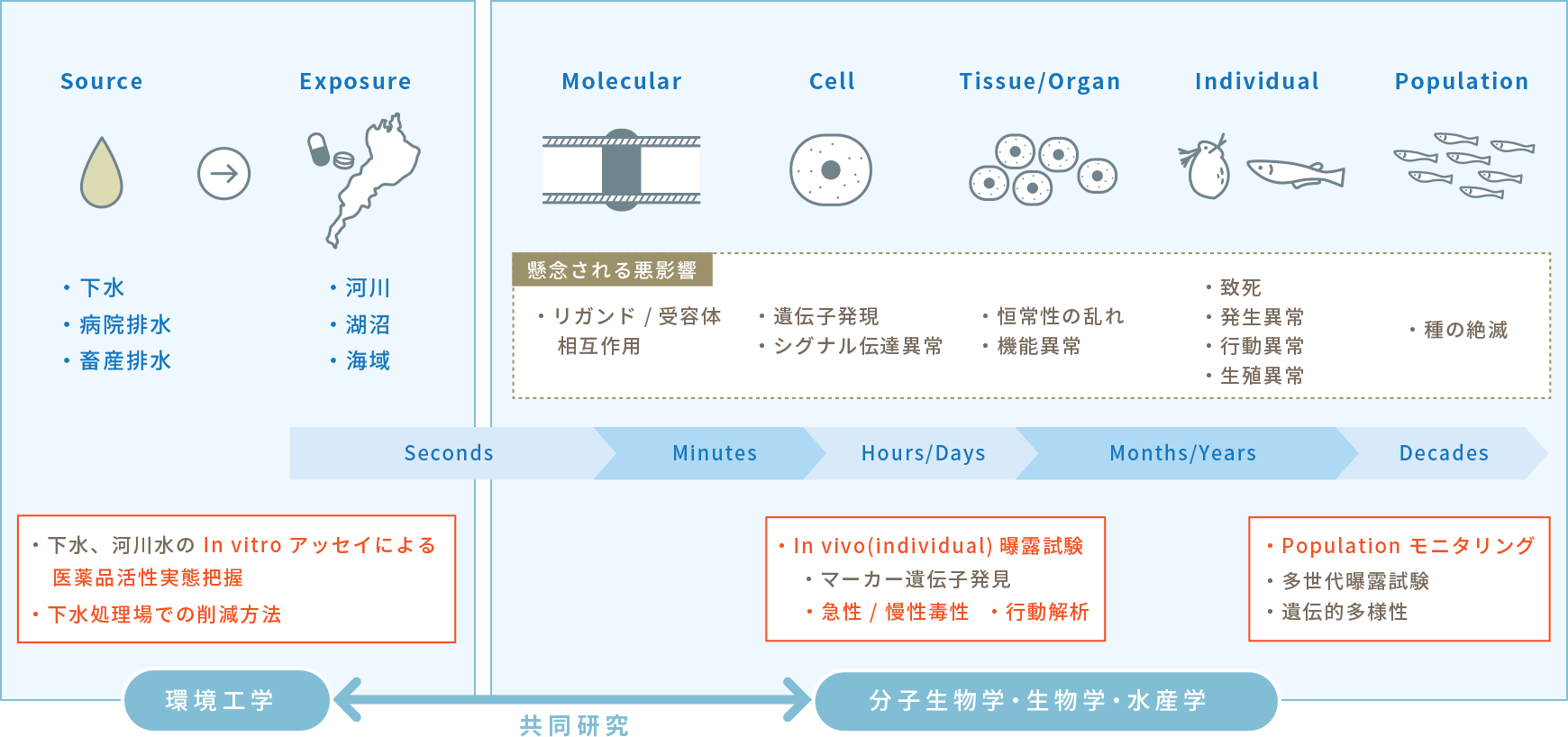

医薬品を含む下水処理水や病院排水等の排出源(source)から河川や湖沼へ排出されると、放流先で水生生物が曝露されます(exposure)。水生生物の体内に取り込まれた医薬品が引き起こす異常は、分子レベルのイベントから集団レベルでの結末に至るまで、様々な階層で起こりえます。例えば、医薬品は細胞内の標的分子と相互作用し(molecularレベルの影響)、その結果、細胞レベルでの遺伝子発現の変化やシグナル伝達の異常(cellレベルの影響)が起こりえます。やがて組織の機能異常(tissue/organレベルの影響)が起こり、その結果、個体の発生異常や生殖異常、行動異常、極端な場合には死に至る、個体レベルでの異常(individual)が起こりえます。個体レベルの異常は、長期的にはある集団の絶滅(populationレベルの異常)をもたらす可能性も否定できません(図4)。

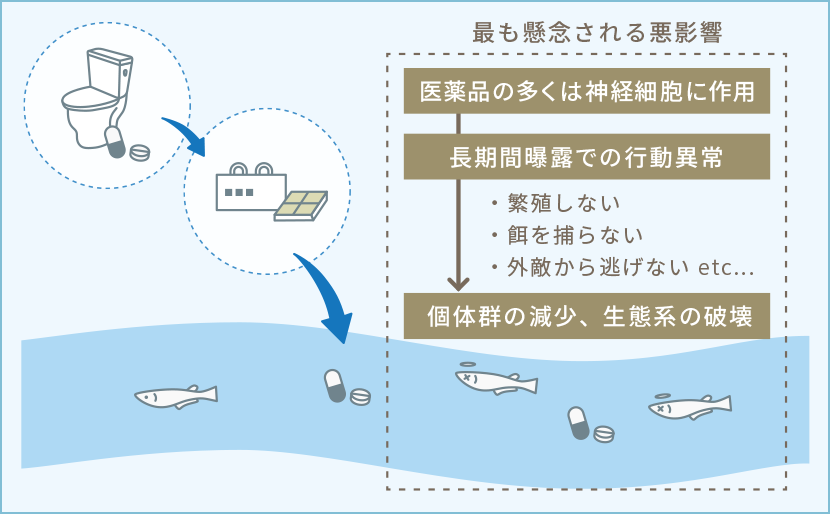

環境工学の研究者の研究対象は、主には医薬品の排出源(source)や環境中での曝露濃度(exposure)の把握、およびその削減です。我々は、分子生物学や生物学、水産学分野の研究者との共同研究を通じて、魚の曝露試験(in vivo試験)から得られた組織(tissue/organ)レベル、および個体(individualレベル)での異常のデータに基づいて、予防原則にしたがった排出源対策を提案していきたいと考えています。特に、多くの医薬品が神経細胞へ作用することを考えると、河川水中で魚が曝露された場合の行動異常の観点から評価することが必須であると我々は考えています。例えば捕食行動や敵からの回避行動、生殖行動の異常等が考えられます。H29年度から、長崎大学の先生方との共同研究がスタートしています。

図4 [長期的な研究ビジョン] 環境毒性学に求められる研究の方向性、環境工学の役割 = In vivoでの影響に基づいた予防的排出源対策

水環境中の汚染医薬品の濃度の調査

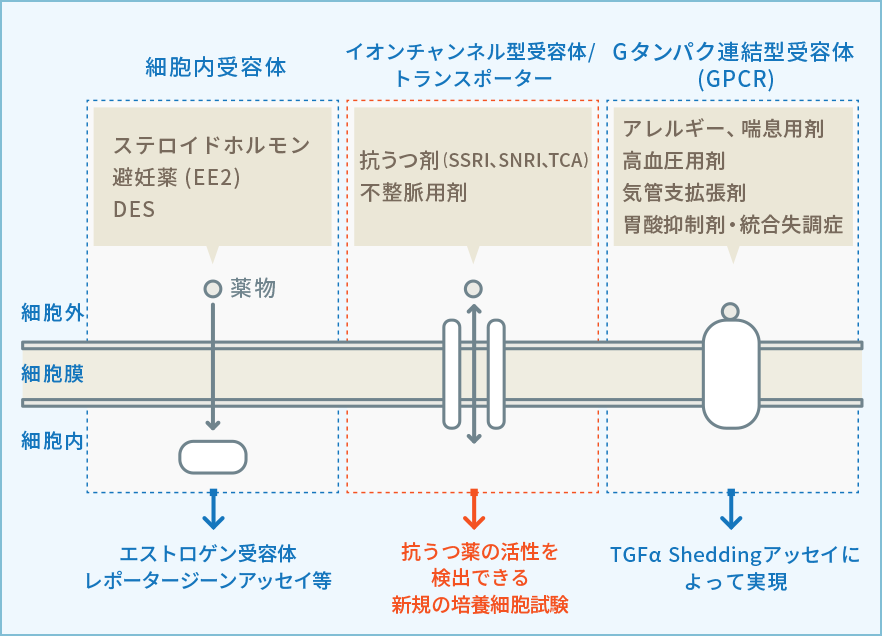

図5 医薬品の作用の仕方、

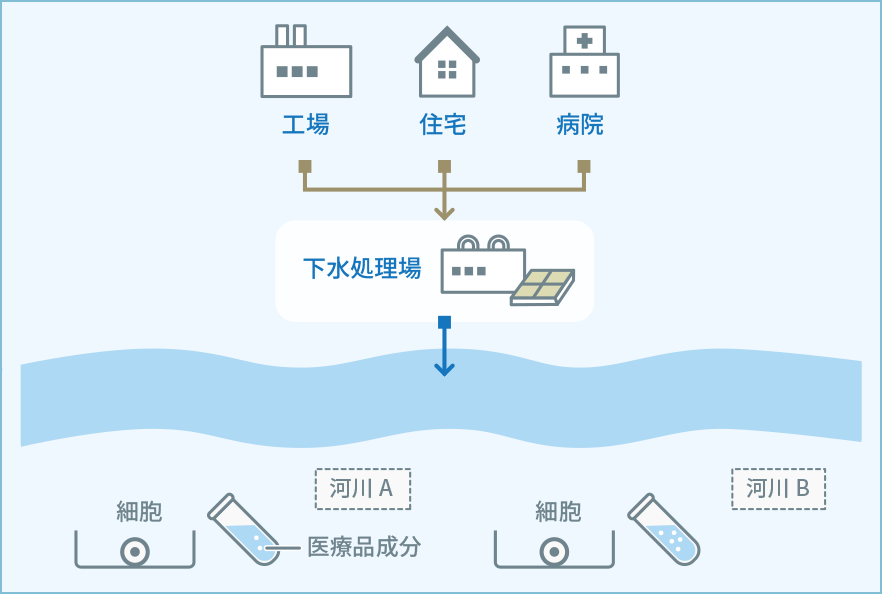

環境水サンプルに適用可能な医薬品生理活性の in vitro アッセイの有無

図6 細胞での河川医薬品の種類・濃度の調査

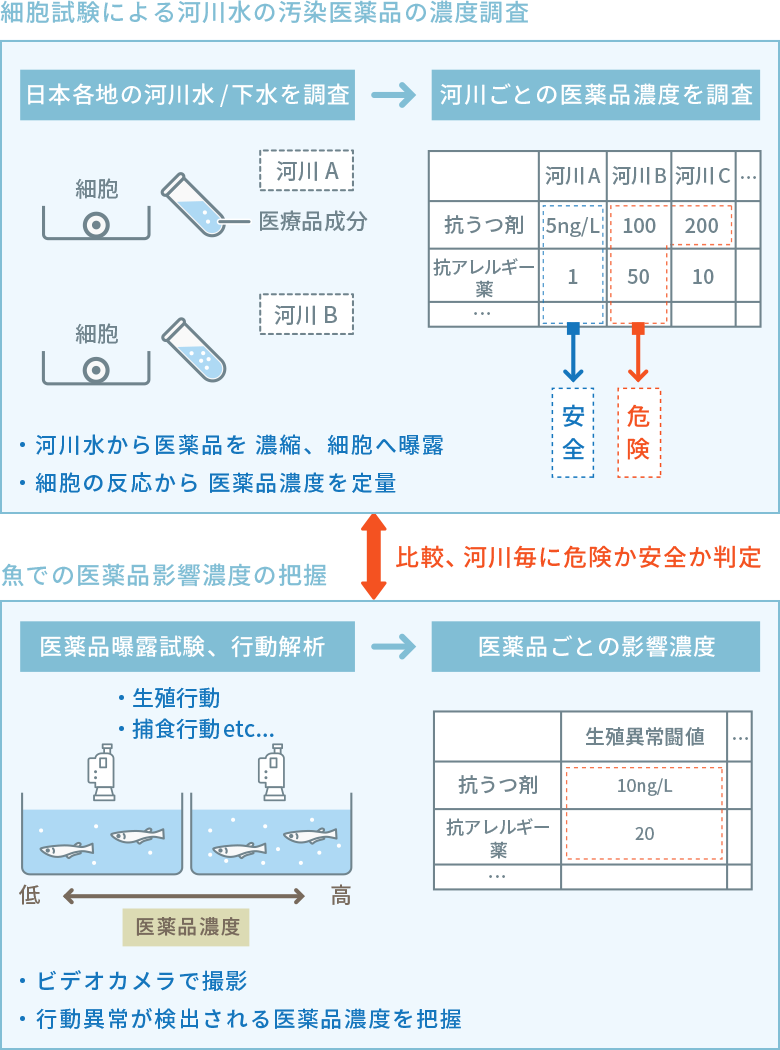

それでは、下水や河川中に含まれる汚染医薬品が魚類の行動異常を引き起こすかどうかは、どのように判断すれば良いのでしょうか。我々は、以下の2つのデータの比較から判断できると考えています。

イ) 下水/河川水中の汚染医薬品の濃度

ロ) 魚を医薬品に曝露した際に行動異常が現れる濃度

イ)については、培養細胞試験(in vitro試験)

によって把握します。培養細胞試験について詳しく説明します。

医薬品は細胞内で特定の受容体と結合することで薬としての作用を発揮します。例えば、ステロイドホルモンや経口避妊薬(17α-ethynylestradiol: EE2)は細胞内受容体を、抗うつ薬や不整脈用剤は細胞膜上のトランスポーターやイオンチャネル型受容体を、高血圧治療薬やアレルギー性鼻炎の治療薬、胃酸の抑制剤などは細胞膜上のGタンパク連結型受容体(GPCR)を標的としています(図5)。これらの受容体を強制発現させた培養細胞を下水や河川水の抽出物に曝露して培養細胞の反応を定量することで、水サンプル中の医薬品の活性を定量できます。活性から医薬品濃度を算出できます(図6)。

個別の医薬品の濃度は質量分析計で精密に測定することができます。しかし、質量分析計は、対象の医薬品のみを測定する方法であり、対象に含まれない医薬品は無視されることになります。これに対して、培養細胞試験では、強制発現させた受容体に反応する医薬品(類似の構造、活性を持った医薬品)を漏れなく定量できます。我々は培養細胞試験を活用しています。我々はこれまでにGPCR標的薬を定量できる細胞試験を世界に先駆けて河川水および下水へ適用することに成功しました。また、抗うつ薬についても、水中の抗うつ薬を定量できる培養細胞試験を世界に先駆けて下水へ適用することに成功しています。技術的な基盤は他の国内外の研究グループよりも先行して固めていると言えます。

魚での医薬品影響濃度の把握

下水や河川中に含まれる汚染医薬品が魚類の行動異常を引き起こすかどうかの判断に必要なもう一方のデータ、

ロ) 魚を医薬品に曝露した際に行動異常が現れる濃度

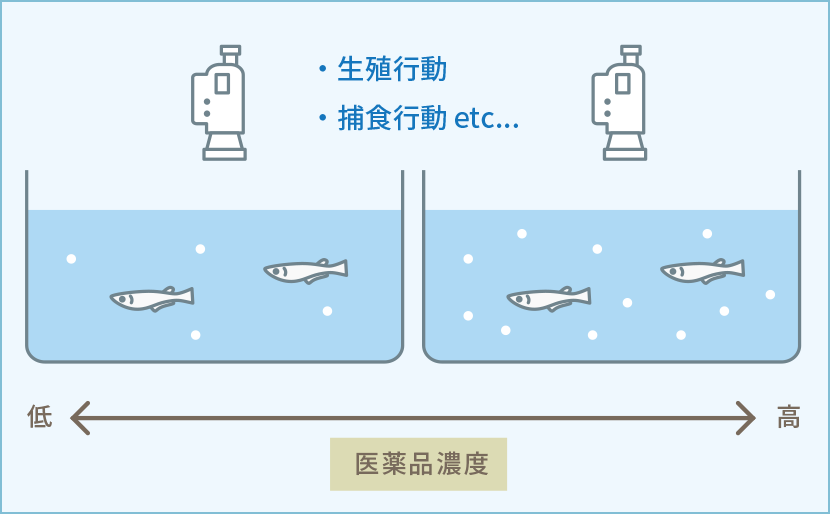

については、実際に魚を医薬品に曝露して行動解析を行うことで情報を得る必要があります。行動異常の例としては、生殖行動の異常や捕食行動の移動、外敵からの回避行動等が考えられます(図7)。我々は長崎大学の研究グループとの共同研究でこの課題にも取り組んでいます。具体的には、代表的なGPCR標的薬および抗うつ薬を選定し、魚での曝露試験を実施し、魚の行動をビデオカメラで追跡します。複数の濃度区で曝露することにより、医薬品が行動異常を引き起こす濃度を明らかにする予定です(図8)。

図7 人由来の医薬品による水生生態系への影響の懸念

図8 魚行動ビデオカメラ撮影システムを利用した行動解析

将来にわたる健全な水環境の維持

図9 河川水の医薬品濃度が魚の行動異常を起こすレベルか否か解明へ

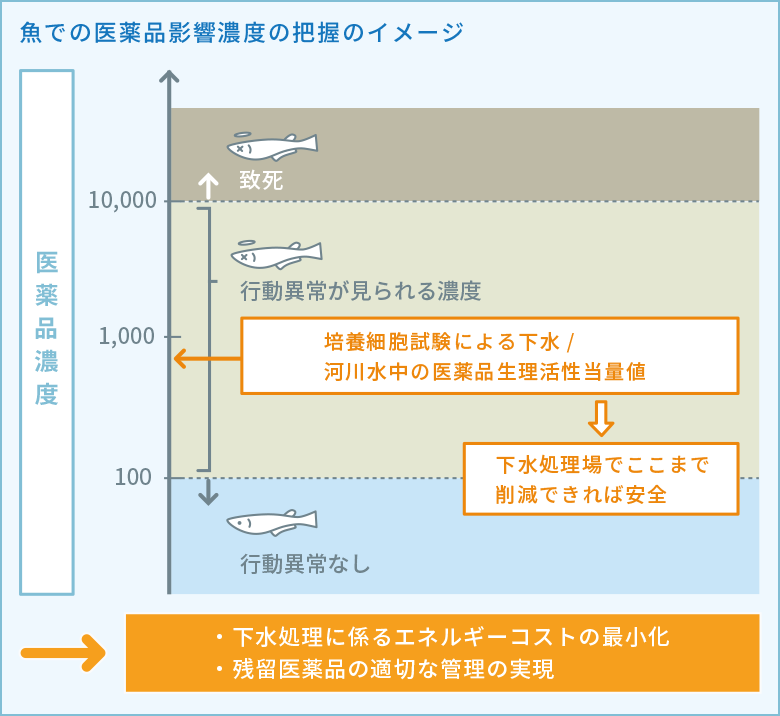

そして、イ)「下水/河川水中の汚染医薬品の濃度」とロ)「魚を医薬品に曝露した際に行動異常が現れる濃度」を比較することで、河川の汚染医薬品が魚の行動異常を引き起こすか判定できると考えています。ロ)のデータを一度取得しておけば、河川毎にイ)のデータを取得することで、河川毎に危険か安全化の判定をすることが出来るようになります。

細胞試験で河川水の医薬品濃度を測定しても魚への影響はわかりません。逆に魚曝露試験で医薬品の影響濃度は把握できても河川水が危険なレベルにあるのか判断できません。医薬品の生物影響評価を行うために両試験法を合わせて行うことが我々の研究の特色であり世界に先駆けた点です(図9)。

図10 下水処理過程での医薬品削減目標値の提案

魚の行動解析によって汚染医薬品の影響濃度を提示することで、環境水中の汚染医薬品を漠然と怖がるのではなく科学的根拠に基づいて対処できるようになると考えます。例えば、河川水中の汚染医薬品が実際に魚の行動に影響を与えうることが明らかとなった場合でも、下水処理でどの程度まで医薬品を削減すべきか基準を提案できるので、オゾンやUVの酸化処理や膜処理など追加処理を必要最小限にとどめてエネルギーやコストの最小化に貢献できます。医薬品の適正使用、処方量の削減を目指す行政の試みを後押しし、人健康と水生物保護の両立促進も期待されます(図10)。